- 更新日: 2025年03月27日

- 公開日: 2025年03月27日

目次

書類保管には手間がかかる上、スペースの確保も求められます。保管場所が圧迫されてしまうため、処分を検討する方も多いのではないでしょうか。ただし、書類によっては法律で保管期間が定められているケースがあり、知らずに処分すると法律違反になるおそれもあるため注意が必要です。書類別の期限を確認しておきましょう。本記事では、会社で取り扱う書類の主な保管期限や、書類保管の方法、効率の良い管理のコツなどをご紹介します。

目次

書類の保管に関する基礎知識

会社で書類を保管するにあたって知っておきたいのが、書類別の保管期間についてです。ここでは、書類保管の期間に関する基礎知識を解説します。

法律で保管期間が定められている書類がある

業務上で取り扱う書類のなかには、法律によって保管期間が決められているものが多く見られます。期限を満たさず廃棄した場合、過料が課せられてしまうこともあるため注意が必要です。

書類の保存期間に関連する法律には、会社法や法人税法などがあります。書類管理を行う際は、各法律の内容を把握しておくことが求められます。

【出典】国税庁:No.5930 帳簿書類等の保存期間

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

書類ごとに保管期間が異なる

書類の性質により、保管すべき期間は異なります。詳しくは後述しますが、例えば帳簿書類のなかには、該当する事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保管が必要なものがあります。

その他の書類も、種類別に異なる保管期間が設定されていることがあります。法律に基づき、適切なタイミングで廃棄しなければいけません。

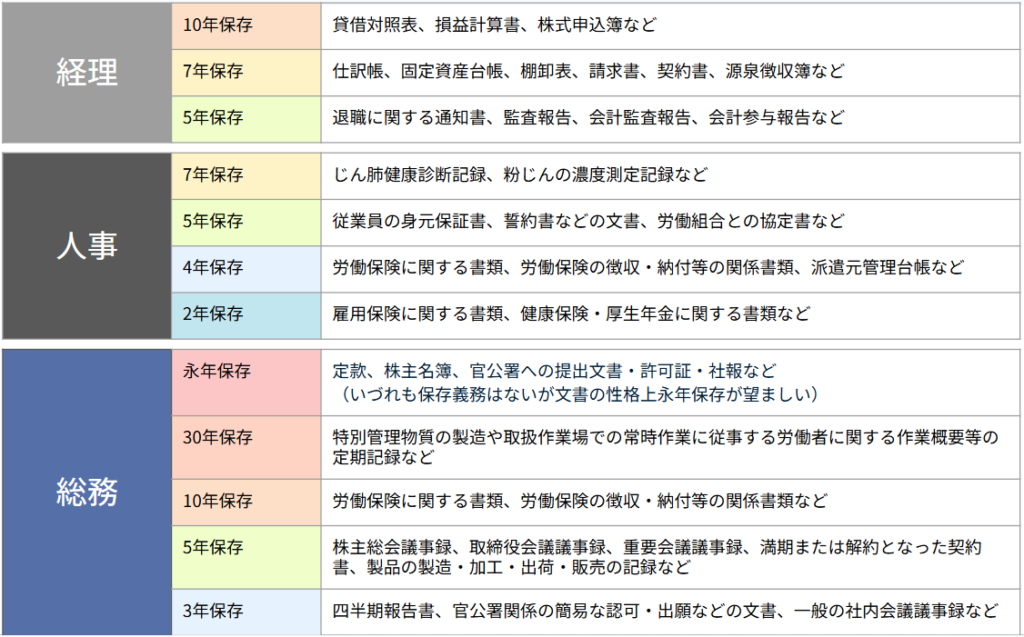

【種類別】書類の保管期間

業務を進める上では多くの書類を扱うことになりますが、種類によって保管期間は異なります。以下では、書類の主な保管期間についてご紹介します。

永久保管が必要な書類

会社にとって重要度の高い書類は廃棄することなく、永久保管すべきと考えられています。具体的には、定款や株主名簿、権利・財産関連の書類、官公庁への届出などが該当します。こういった書類には、法的に定められた保管義務はありません。ただし、事業の存続にかかわる重要書類であるため、期限を設けずに保管しておくことが推奨されます。紛失によるトラブルのリスクも大きいため、慎重に管理することが重要です。

10年間保管する必要がある書類

株主総会議事録や取締役会議事録、会計帳簿や事業に関する重要書類、計算書類や附属明細書などの書類は、法律上10年間の保存が義務付けられています。経営に関連する重要な書類が多いため、期限前に誤って廃棄しないように注意が必要です。

7年間保管する必要がある書類

7年間の保管が義務付けられている代表的な書類は、賃金台帳や労働者名簿などの法定帳簿、損益計算書や賃借対照表などの決算関係書類、契約書や領収書などの取引証憑書類です。他にも、多くの書類に7年の保管義務があります。

ただし、同一の書類であっても、保存期限の根拠となる法律の違いにより、保管年数が変わることがあります。例えば、会計帳簿は法人税法上では7年の保管義務がありますが、会社法上では10年の保管が必要です。こういった場合は、期限が長いほうに合わせて保管しましょう。

5年間保管する必要がある書類

監査報告・会計監査報告に関連する書類や、従業員の健康診断個人票、事業報告書などは、5年間の保管期間が設けられています。その他、産業廃棄物処理委託契約書や有価証券報告書なども5年の保存が必要です。

1年間~5年間保管する必要がある書類

上記の書類と比較すると期限が短いものの、1年から数年の保管が必須とされている書類は多く見られます。例えば、4年間の保管が義務とされているのが雇用保険の被保険者に関する書類や、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿です。四半期報告書(訂正報告書)や雇入れに関する書類などは3年間の保管が必要とされます。健康保険・厚生年金保険に関する書類は2年間、臨時報告書(訂正報告書)は1年間の保管が求められます。各書類の保管期間を把握して、正確な期限まで管理しましょう。

【文書管理おける「保存」とは】

2年保存~永年保存まで業務によって文書を保存する期間が異なる。

書類の保管方法

ご紹介した通り、企業において長期保管すべき書類には多くの種類があります。経営を続けるうちに蓄積された書類の管理に頭を悩ませる方も多いでしょう。以下では、書類保管のコツや注意点を解説します。

必要な書類を整理してファイリングする

書類が必要になったとき、すぐに目的のものを取り出せる状態を保つのが望ましいといえます。普段から書類を適切な方法で仕分けてファイリングしておきましょう。

書類を分類する際は、大まかに分けた上で、さらに細分化するのがおすすめです。例えば、書類の種類や保管期間、年度、50音順などで分けていきましょう。

書類の保管場所と保管期間を決める

オフィス内のキャビネットや書庫など、書類を保管しておく場所を定めましょう。紙の劣化を防ぐため、直射日光が当たらず、温度・湿度が極端に変化しない場所を選ぶことがポイントです。

自社内のスペースが限られる場合、文書保管サービスを活用する方法もあります。外部倉庫へ預け入れることで、社内の保管スペースを削減できます。

加えて、書類別の保管期間を設定しておくことも重要です。保管期間ごとに書類を分類できると効率的である上、期限前に誤って破棄するのも防げます。

効率的に書類を保管するポイント

書類管理を行う際には、ルールの周知徹底が必要です。便利な文書管理サービスの利用も検討してみましょう。ここでは、効率的な書類保管のポイントを解説します。

書類管理のルールを社内全体で共有する

保管書類の効率的な管理を行うためには、あらかじめ管理のルールを定めておくことが大切です。従業員それぞれが共通するルールに従って整理することで、無駄のない書類管理を実現できます。規定を守らない従業員がいる場合、業務効率が悪化するだけではなく、書類の紛失につながるリスクもあるため注意が必要です。社内全体に書類管理のルールを周知し、定期的な確認を行いましょう。

また、書類整理のルールだけではなく、廃棄処分の方法も決めることが推奨されます。書類の重要度によっては、文書を完全に抹消できる溶解処理を利用したほうが良いでしょう。

機密文書のように流出によって大きな影響を受ける重要書類は、特にセキュリティ対策を万全に行うことが重要です。情報漏洩を防止できる仕組みを構築し、全社で規定を共有しましょう。

文書管理システムを導入して電子化する

業務上、紙の書類を完全になくすことはできないという企業も少なくありません。そういった場合は、紙の書類と電子文書を併用していくことも選択肢の一つです。

文書管理システムを利用することにより、書類管理のさらなる効率化を図れます。紙の書類は仕分けや管理の負担が増えやすいのがデメリットです。電子化を推進してシステム上で一元管理できるようになれば、書類整理や文書管理の業務負担を減らせるでしょう。

例えば、システムを導入することで、書類の情報をデータベース化することが可能です。カテゴリごとに分類しておけば、書類検索やファイル共有なども簡単に行えるようになり、よりスマートな文書管理を実現できるでしょう。

書類の保管期間を守って効率的な方法で管理しましょう

会社で取り扱う書類には、種類によって異なる保管期限が設けられていることがあります。各書類の期限について把握し、保管期間を守れるように管理することが重要です。ただし、長期保存が必須の書類も多いため、書類保管の業務負担やコストに課題を抱えているケースも多く見られます。

保管書類の効率的な管理におすすめなのが、寺田倉庫のハイブリッド文書倉庫「CLOUD CABINET」です。「CLOUD CABINET」は一つのシステム上で文書管理を完結させられる便利なサービスです。スキャン文書・電子契約・紙の契約書を一括で管理できます。紙の書類は倉庫内へ保管し、必要なときに電子化して使用することも可能です。保管期限の過ぎた書類については、セキュリティを重視した方法で廃棄することができます。詳しい料金プランや各種機能について、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

CLOUD CABINET編集部

文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!