- 更新日: 2025年03月27日

- 公開日: 2025年03月27日

目次

企業のファイルサーバーやオンラインストレージ上で管理されるフォルダには、業務で必要とされるさまざまなファイルが格納されています。契約書や議事録、取引先情報など、データの種類は多岐にわたるため、管理の効率化に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

フォルダ構成が不規則であると目的のファイルを探しにくくなり、業務効率の低下につながることがあります。一定の規則に基づいて整理することで、フォルダ管理の問題を改善できるでしょう。また、フォルダ構成を整理しておくと、ほかにも複数のメリットを得られます。本記事では、フォルダ構成の整理によってもたらされる効果や、フォルダ管理のコツ、手順など、さまざまな情報を解説します。

目次

フォルダ構成を整理するメリット

フォルダ構成の整理によって、業務効率化をはじめとする効果を得られると期待できます。以下では、具体的なメリットをご紹介します。

業務を効率化できる

従業員ごとにフォルダ構成の整理方法が異なると、特定のファイルの検索に時間がかかりやすくなります。無駄な業務時間を増やすことになるのは大きなデメリットです。

フォルダ構成を整理しておくことで、ファイルを探す時間の短縮が可能です。時間に余裕ができ、本来の業務にリソースを注ぎやすくなります。結果として、業務効率化につながるでしょう。

ストレージ容量を削減できる

ファイルが整理整頓されていない場合、同一のファイルが異なる場所に複数作られてしまうパターンも見られます。特に有料のクラウドストレージなどを利用している企業は、容量の圧迫によりコスト負担の増加につながる可能性があります。フォルダ構成を整理することでファイルの重複を防止し、無駄なストレージ容量を削減できるのもメリットです。

情報を共有しやすい

プロジェクトチームや部署のメンバーなど、複数人で共有フォルダを使用する場合、フォルダ構成が適切でなければ情報共有にも影響が生じてしまいます。例えば、最新のファイルはどれなのかがわからず、フォルダ内の古いファイルの情報を参照してしまうケースが考えられます。規則に基づいてフォルダ構成を整理しておけば、上記のようなトラブルを予防できるでしょう。

フォルダを整理する際のポイント

最初にフォルダ整理のルールを決めておくと、その後の管理が楽になります。ファイル名の付け方や分類方法などを細かく設定しましょう。ここでは、フォルダ整理のコツや注意点などをご紹介します。

ファイル名の付け方にルールを設定する

どの従業員が見てもファイルの中身が一目でわかるよう、ファイル名の付け方を決めておくことが重要です。例えば、日付を記載する場合、「〇年〇月〇日」とするのか、「年/月/日」とするのかといった細かい部分まで定めておきます。数字や記号を半角にするか全角にするか、ハイフンを使うのかアンダーバーを使うのかなども統一しておきましょう。任意の並び順で表示させたい場合は先頭に数字を付ける、最新のファイルがすぐ判別できるように末尾にバージョン番号を追加する、といったルールも決めておきます。

フォルダの分け方にルールを設定する

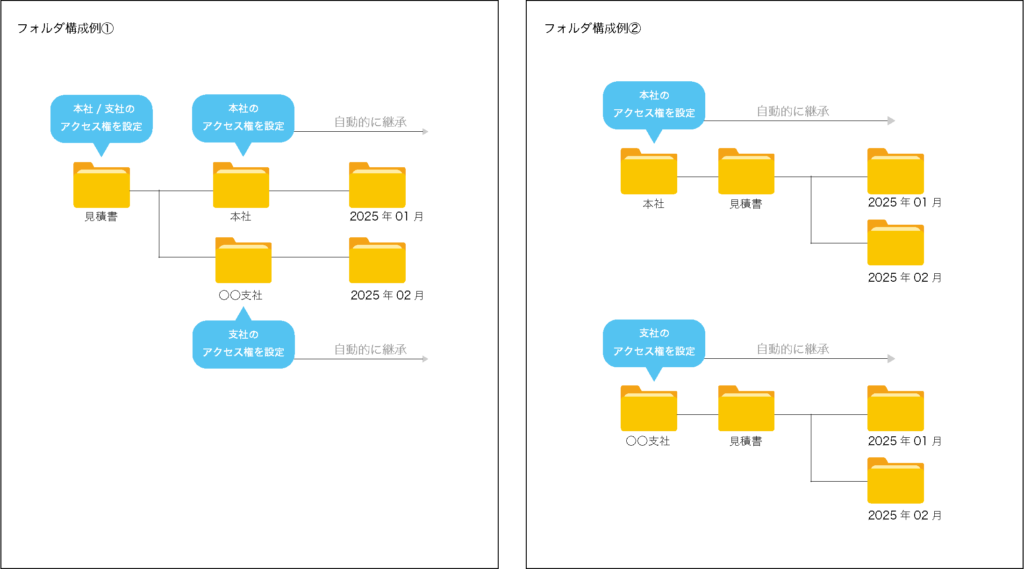

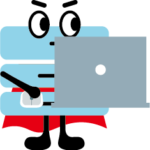

フォルダの分け方が不明瞭な場合、どの階層にどのファイルがあるのかがわかりにくくなります。特定のファイルの把握に時間がかかってしまうでしょう。フォルダ分けについても明確な決まりを設けておくことが大切です。例えば、フォルダ階層は深くしすぎないようにすると検索の手間を減らせます。まずは年度や部署などでフォルダを大まかに分け、次の階層で取引先やプロジェクト別、その次に業務別というように分類すると良いでしょう。

バックアップの頻度を決めておく

ファイルやフォルダの破損・紛失に備え、バックアップも保存しておきましょう。重要な資料やデータが含まれている場合は、特にバックアップの必要性が高まります。バックアップの頻度やタイミング、場所などについて、細かく決めておくことがおすすめです。

定期的に不要なファイルは削除する

ファイルが蓄積され続けることで、ストレージの容量は圧迫されていきます。加えて、ファイルが多すぎると必要なデータの発見も遅れ、業務効率が悪くなります。不要なファイルを定期的に削除するためのルールも定めておきましょう。

どのようなファイルはアーカイブに残し、どのようなファイルは削除して良いか、条件を決めておくとスムーズです。削除する頻度やタイミングなども検討してルールに加えましょう。

フォルダ管理の方法

フォルダ構成のルールを決めたら、既存のファイルを整理していきましょう。ここでは、フォルダ管理の方法をステップ別に解説します。

Step1.ファイル名のルールを適用して既存のファイル名を変更する

決められたルールに応じて、既存ファイルの名前を変更していきます。手間のかかる作業ですが、新たなルールに沿った名前を付けておくことで今後の作業負担を軽減できます。

Step2.ルールを適用した新しいフォルダを作成する

フォルダ分けのルールに応じて、ファイルを格納するフォルダを新規作成します。フォルダ階層の上限は3層程度にとどめると良いでしょう。階層構造が深すぎると、管理の手間も増えてしまいます。第一階層は部門別、第二階層は年度別、第三階層は顧客別といったように、自社の業務に適した方法で仕分けましょう。

Step3.作成したファイルを該当するフォルダに格納していく

新規作成したフォルダの中に、名前変更が済んだファイルを格納します。適切な階層のフォルダへ納めていきましょう。ルールをしっかりと整備しておけば該当するフォルダがすぐにわかり、スムーズに分類できるはずです。その後も、定められた規則を守りながらファイルを管理していきましょう。

フォルダ構成のルールを社内で統一して効率的に管理しましょう

フォルダ構成のルールを適切に定めておけば、管理の手間を軽減できます。日付の記載方法や全角・半角の設定など、細かい部分まで詰めておくことがポイントです。さらに、社内にルールを周知して管理方法を統一することで、ファイル共有もスムーズに行えるようになるでしょう。

ただし、フォルダ構成を整理しても紙の書類との併用が必要な場合、管理が煩雑になることは避けられないといえます。例えば、紙の契約書と電子契約を利用している企業では、各契約を一括で把握することが難しくなります。

上記のような文書管理の悩みを解決したいときは、寺田倉庫のハイブリッド文書倉庫「CLOUD CABINET」をご活用ください。「CLOUD CABINET」はスキャンした文書はもちろん、電子契約も紙の契約書も、一つのシステム上で一元管理できる文書管理サービスです。情報のタグ付けにより名前や日付などでスムーズに検索できる機能や、文書変更のバージョン管理機能など、さまざまな機能をご利用いただけます。その他のサービスの特徴や料金など、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

CLOUD CABINET編集部

文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!