- 更新日: 2024年12月27日

- 公開日: 2024年12月27日

目次

文書管理とは、業務上で作成した文書や受け取った文書を管理する業務を指します。重要な文書を社内で適切に管理するためにも、ルールを決めておくことが大切です。ルール策定により文書の管理方法を明確にして、スムーズに活用できる状態に整理する必要があります。例えば、文書の追加・変更の履歴を記録したり、作成者や閲覧者などのアクセス権限を設定したり、対応をルール化するのが望ましいでしょう。

本記事では、企業の文書管理のルールに関する基礎知識を解説します。効率的かつ正確な文書管理を実現するために、ぜひ参考にしてみてください。

目次

文書管理のルールとはなにか?

文書管理業務では、部署ごとの対応にばらつきが起こらないように、社内の管理方法を統一化したルールが必要です。こうしたルールは「文書管理規程」とも呼ばれます。全従業員がルールを理解して、適切に運用することで、必要な文書へ速やかにアクセスできる状態を保てます。多くの企業がルールの策定に取り組んでいるため、担当者の方は自社の環境整備を検討してはいかがでしょうか。

文書管理のルールを策定する目的

なぜ文書管理でルールを策定する必要があるのでしょうか。ここでは、文書管理のルールを策定する目的をご紹介します。自社の文書管理をルール化する重要性について改めて確認してみましょう。

リスクを避けるため

ルールを策定して文書管理を徹底することは、コンプライアンス遵守の観点から重要です。例えば、社員に閲覧権限を設けたり、文書管理システム上で閲覧記録のログを取ったりするセキュリティ対策を講じると、不正のリスクを避けられます。機密情報や個人情報を含む文書の改ざんや情報漏えいの防止に効果的です。このほかにも、法律で一定期間の保存が義務づけられている文書を適切に保管する上でも、ルールの策定が欠かせません。

業務を効率化するため

文書管理のルールを策定すると、必要な文書の保管場所を速やかに特定でき、検索性が高まります。これにより文書を探す時間や工数を削減できるのがメリットです。その際、部署や部門が異なる場合であっても、社内で統一されたルールに基づいて文書が管理されていると、業務効率化の効果が高まります。組織内での情報共有がスムーズになり、部署や部門を越えた連携の強化が期待できるでしょう。

顧客満足度を向上させるため ルールに基づいた文書管理の体制が

ルールに基づいた文書管理の体制が整備された組織では、業務のノウハウや顧客に関する情報を共有しやすくなります。担当者の不在時でも別の担当者が共有された情報を引き継いで対応できるので、顧客の要望へ迅速に応えられます。また、徹底された管理体制によって、情報漏えいなどの不正を防ぐことにもつながるでしょう。企業に対する顧客の信頼感が高まり、顧客満足度の向上が期待できます。

文書管理のルールに記載する内容

文書管理のルールを策定する際は、「適用範囲」「保管方法」「保管期間・廃棄方法」などの内容を盛り込むのが望ましいでしょう。一般的に文書管理のルールに記載すべき項目について解説します。

適用範囲

適用範囲とは、文書管理のルールが適用される対象範囲のことです。例えば、「全社的に適用する」「特定の部署や部門に適用する」「特定の階層に適用する」「重要書類に適用する」といった形で、具体的な範囲を設定します。場合によっては、適用範囲ごとに後述する「保管方法」や「保管期間・廃棄方法」などを設定する必要があるでしょう。

保管方法

文書を作成する際のファイル名、電子ファイルの保管形式、ファイリングする際の保管場所などを設定します。その際は、紙の書類をオフィスのキャビネットに保管する方法や、書類を電子化してファイルサーバーなどのシステム上に保管する方法が選択肢として挙げられます。文書の種類によっては、電子帳簿保存法などの法律に則った方法での保管が必要になるため、ルールとして明記しておきましょう。

保管期間・廃棄方法

文書は一定の期間にわたり保管し、保管期間が過ぎた後は適切な方法で廃棄する必要があります。文書の種類によって法律で定められた保管期間が異なる場合があるので、書類別にチェックしておきましょう。

例えば、契約書などの法人税に関わる帳簿書類は、法人税法施行規則により確定申告書の提出期限の翌日から7年間にわたり保存が必要だとされています。長期間の保存に対応する方法を検討すると良いでしょう。

また、保管期間が過ぎた不要な書類のうち機密情報や個人情報を含むものは、情報漏えいに配慮した方法で廃棄しなければなりません。具体的には、シュレッダーで裁断する方法や、専門業者に依頼して溶解処理を行う方法などが挙げられます。

文書管理のルールを作成する方法

社内で文書管理のルールを作成する流れを3つのステップで解説します。文書の作成から廃棄までの段階に応じたルールを作成するとともに、従業員に周知して管理の強化を目指しましょう。

Step1.文書の種類分けを行う

まずは、社内の文書を種類や重要度で分類しましょう。その際は、「契約書」や「報告書」など種類ごとに分類する方法や、文書の重要度で分類する方法などが挙げられます。社内機密に該当する重要な書類の中でも、社外への持ち出しを制限する「社外秘文書」、特定の部署や階層の社員のみアクセス可能な「秘文書」、厳重な管理が必須の「極秘文書」などレベルに応じて管理方法を変える必要があります。

Step2.文書を管理する方法を決める

続いて、文書の管理方法を決めましょう。文書管理は、大きくアナログな方法とデジタルな方法に分けられます。アナログな方法では、紙文書をフォルダに分けてファイリングしてキャビネットで保管します。一方、デジタルな方法では電子文書をファイルサーバーやITツールなどで管理するのが一般的です。企業によっては、完全にペーパーレス化へ移行するのではなく、アナログとデジタルが混在するケースもあるでしょう。その際は、両者を併用しながら管理を効率化できるサービスを活用するのがおすすめです。

Step3.文書のライフサイクルごとにルールを作る

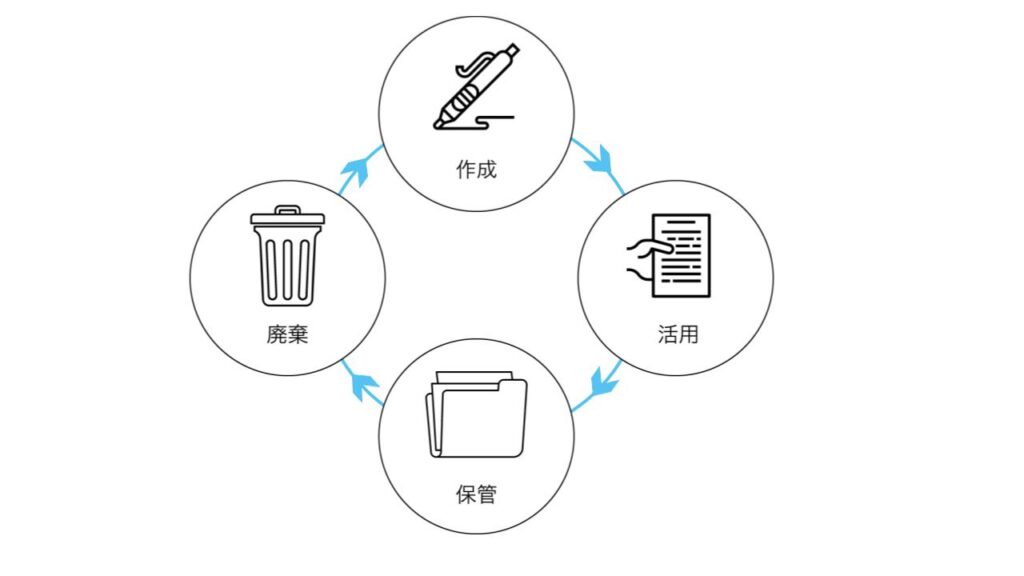

文書のライフサイクルとは、文書が作成されてから廃棄されるまでの一連のプロセスのことです。具体的には、文書を作成する「作成」の段階、文書が目的に沿って活用される「活用」の段階、保存期間が終了して文書が廃棄される「廃棄」の段階があります。管理方法が決まったら、文書のライフサイクルの段階に応じたルールを決めましょう。

<文書のライフサイクル>

自社の文書管理ルールを策定して業務課題を解消しましょう!

ここまで、企業の文書管理のルールに関して解説しました。ルールを策定する際は、「適用範囲」「保管方法」「保管期間・廃棄方法」などの記載内容を盛り込むのがポイントです。また、現状の社内文書の棚卸しから取り組み始めて、徐々に管理体制を整えていきましょう。アナログな管理方法とデジタルな管理方法が混在する場合は、ハイブリッドでの文書管理を実現できる寺田倉庫のサービス「CLOUD CABINET」が便利です。

「CLOUD CABINET」なら、電子契約書と紙の契約書を一元管理できます。紙の契約書の原本から、スキャンした契約書や電子契約書まで、一つのシステム上で効率的に管理できるのが魅力です。自社の文書管理ルールを策定して契約書管理を見直すなら、お気軽に「CLOUD CABINET」へお問い合わせください。

この記事を書いた人

CLOUD CABINET編集部

文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!