- 更新日: 2025年01月06日

- 公開日: 2024年12月26日

目次

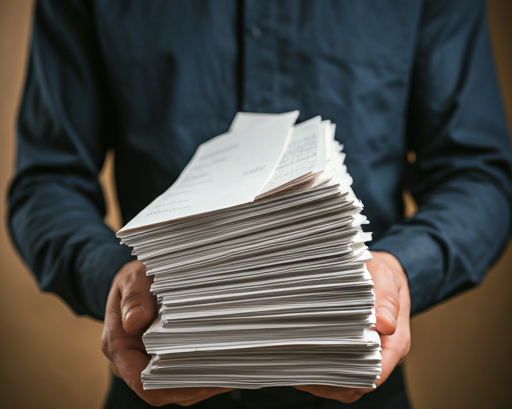

紙の領収書(レシート)から電子データの領収書に移行すると、コスト削減や業務効率化などのメリットを得られます。ただし、領収書の電子化を行う際は、電子帳簿保存法のルールに従わなければなりません。紙で受け取った場合とデータで受け取った場合で保存方法が異なるため注意が必要です。

経費精算で使った領収書を正しい方法で保存するために、法律に則した保存方法を確認しておく必要があります。この記事では、電子帳簿保存法の基礎知識や、領収書の保存方法、電子化のメリットや注意点などを解説します。

目次

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は、1998年に施行された法律です。この法律によって、国税関係帳簿書類の全部または一部を電磁的記録(電子データ)にて保存することが認められました。対象書類は領収書・見積書・注文書・納品書・請求書など多岐にわたります。

2022年には電子帳簿保存法の改正が実施され、各種要件の緩和や罰則強化など、制度のさまざまな変更が行われました。特に大きな変更点の一つが電子データの保存に関する規定です。電子取引を行い、電子データで授受した書類は、データのまま保存することが義務化されました。電子領収書についても、紙に出力して保存するのは原則として不可となります。そのため、領収書を紙でやり取りしたケースとデータでやり取りしたケースでは、適切な保存方法が変わります。

電子帳簿保存法による領収書の保存要件

電子帳簿保存法の法改正後、領収書の媒体に応じて正しい保管方法が変わりました。ここでは、領収書の発行者側・受領者側に分けて、具体的な保存のポイントを解説します。

領収書を紙で受け渡しした場合

発行者が領収書を紙で作成した後、紙のまま渡した場合、そのまま紙で保存しておいて問題ありません。もしくは、領収書の写しをスキャナで読み取り保存しておくことも可能です。

スマートフォンやデジタルカメラなどで撮影した画像でも、スキャナ保存の対象として認められます。ただし、電子帳簿保存法に定められた要件を満たす必要がある点に注意が必要です。要件を満たしていれば、スキャナ保存した領収書の原本は不要となり廃棄できます。

受領者が紙の領収書を受け取った場合、紙のまま保存しておくことが可能です。もしくは、領収書をスキャンしてデータ化した上で保存することもできます。この場合も電子帳簿保存法の定める要件を満たす必要があります。

領収書をデータで受け渡しした場合

領収書をデータで授受した際、発行者・受領者ともにデータで保存することが義務づけられます。データで受け渡された領収書は電子取引に該当し、紙での保存は認められないためです。2023年12月31日までは一定の宥恕期間が設けられ、紙の保存も可能とされていました。現在は猶予期間が終了しているため、すべて電子データで保管することが求められます。

電子帳簿保存法に違反している場合、帳簿や書類の保存について規定されている「会社法第976条」にも違反する可能性があります。適切な保存を行わなければ、罰則を科されるおそれがあるため注意が必要です。

領収書を電子化して保存するメリット

領収書の電子化には、コスト削減や業務効率化、紛失リスクの回避など、さまざまなメリットがあります。自社の持つ課題を解決に導く可能性があるため、ぜひ検討してみましょう。ここでは、電子化による具体的なメリットを解説します。

コストを削減できる

領収書をPDFファイルのような電子データで保存すると、業務処理のコストカットにつなげられます。紙媒体の領収書の場合、紙の購入費用・印刷費用・郵送費用・印紙税など、さまざまな経費が生じます。こういった諸経費を削減できるのは、電子化の大きなメリットの一つです。

また、書類の量が多いと、保管場所にかかるコストも大きくなります。領収書は法律で決められた保存期間があり、原則として5年~10年は保管が義務づけられています。数年分の書類で保存場所が圧迫されている場合も、電子化によってスペースの問題を解決できるでしょう。

業務を効率化できる

領収書のデータ管理が実現すると、検索・管理の効率を向上させられます。紙の書類では探すのに時間がかかっていた場合も、電子データであれば検索して簡単に発見できます。

オンライン上で管理すれば、テレワークや出張などで社外にいる社員もアクセス可能です。経理担当者は必要なときにすぐに領収書関連の作業を行えます。

また、紙の場合はファイリングや整理整頓などの手間がかかります。ペーパーレス化によって経理部門の作業負担が軽減し、経理業務の効率化につながる点も魅力です。

紛失リスクを減らせる

紙の領収書は、紛失リスクがある点も考慮して管理するよう求められます。ただし、どれだけ気をつけていても従業員のヒューマンエラーで書類を紛失してしまう可能性があります。領収書をデジタル化し、システムを活用して管理すれば、重要書類をなくすリスクも軽減できるでしょう。

領収書を電子化する際の注意点

電子取引のデータ保存では、「真実性の確保」を目的とした要件と、「可視性の確保」を目的とした要件が定められています。保存義務を果たすために、電子化についてのルールを把握することが重要です。以下では、領収書の電子化において気をつけておきたいポイントを解説します。

データの改ざんが行われないように注意する

電子データの改ざんを防ぎ、真実性を確保するためには、特定の要件を満たした上で保存する必要があります。電子領収書のデータを保存する際は、以下の項目のいずれかを満たさなくてはなりません。

<電子領収書のデータ保存時の要件>

| 1.タイムスタンプが付与されたデータを受領する 2.データ受領後、遅滞なくタイムスタンプを付与する 3.データの訂正削除を行った際に、その記録が残るもしくは訂正削除ができないシステムを利用する 4.訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定し、その規程に沿った運用を行う |

条件を達成するために、電子データの発行・管理などが行える専用システムを導入することも選択肢の一つです。

税務署から求められた際にすみやかに応じられる環境を整えておく

電子領収書を保存する際は可視性を確保し、すぐにチェックできるようにしておく必要があります。税務署から領収書データの提示を求められた場合も、すみやかに検索して提出できなければなりません。

要件を満たすためには、パソコンのディスプレイやプリンターなどの機器を日頃から整備しておくことが重要となります。保存の際は日付や金額、取引先などの情報を正しく紐づけて、検索機能を確保するのも必須です。

可視性を確保するための要件は複数あり、細かいルールが定められています。電子帳簿保存法に対応した仕組みを導入することで、スムーズに対応しやすくなるでしょう。

領収書の電子化は電子帳簿保存法を守って実施しましょう

領収書を電子化するにあたって知っておきたい基礎知識や、パターン別の保存方法、メリットや注意点などを解説しました。

領収書を電子化して保存したい場合は、電子帳簿保存法で定められた要件を厳守する必要があります。電子化により得られるメリットが大きいため、コストカットや経費処理の業務効率化を目指す場合はぜひ積極的に手続きのDX化を進めましょう。しかし、すべての書類を電子データに切り替えるのは現実的に難しい企業も多く、紙とデータを併用しているケースが少なくありません。紙の電子データの両方を効率的に管理するなら、専用システムを活用するのがおすすめです。

寺田倉庫の文書管理システム「CLOUD CABINET」は、紙の契約書と電子契約を一括管理できるサービスです。紙の書類は倉庫に保管し、社内の保管スペースを削減できます。電子データはすべてクラウドサービス上で確認できるほか、紙の契約書も必要に応じてすぐに電子化可能です。詳細が気になる方は、どうぞお気軽に資料請求をお申し込みください。

この記事を書いた人

CLOUD CABINET編集部

文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!