- 更新日: 2025年01月06日

- 公開日: 2024年12月19日

目次

近年は経理業務の電子化が進み、取引先と授受した見積書の保存方法でお悩みのご担当者様も多いのではないでしょうか。2022年の改正電子帳簿保存法(電帳法)の施行にともない、電子データの保存に関するルールに多くの変更点があります。見積書を保存する際の対応について、改めて整理しておくことが重要です。

本記事では、電子帳簿保存法に沿った見積書の保存方法や、注意点を解説します。経理業務の効率化へ向けて、ぜひ参考にお読みください。

目次

見積書は電子帳簿保存法の対象になる

見積書は、電子帳簿保存法の対象書類です。紙と電子データのいずれの見積書も、データを原本として保存する場合に電子帳簿保存法の対象に該当し、法的なルールに則って保存する必要があります。

電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類のデータ保存に関する法律です。従来、法人税法や所得税法、消費税法などで、紙の保存が定められていましたが、この法律により電子データの保存が特例として認められるようになりました。書類を法的なルールに基づいてデータ化することで業務効率化を実現可能です。

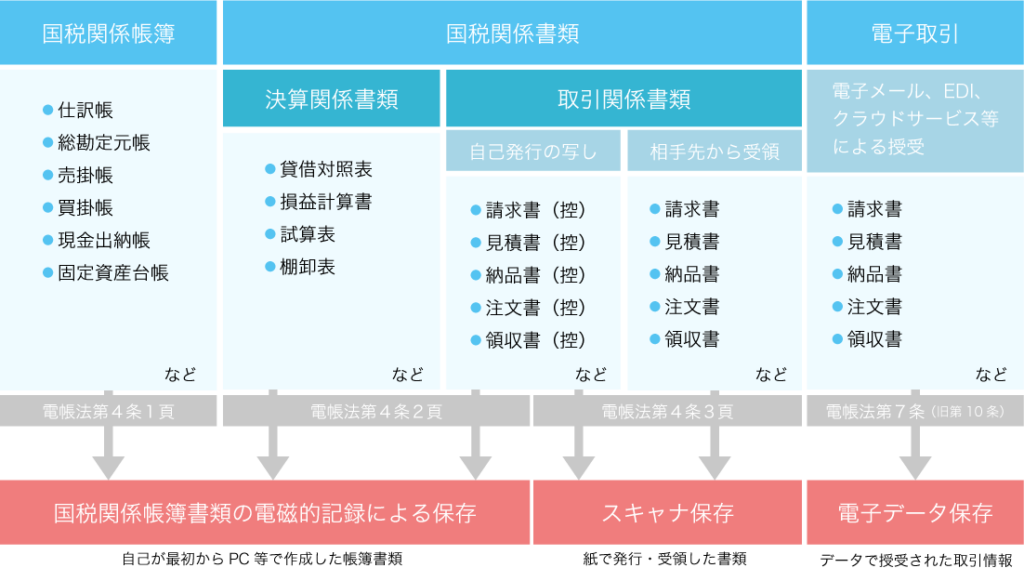

なお、電子帳簿保存法の対象書類は、大きく「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類に分けられます。このうち、紙の見積書は「国税関係書類」、電子データでやり取りした見積書は「電子取引」に該当します。

国税関係書類に該当するのは、貸借対照表・損益計算書などの「決算関係書類」と、見積書・注文書・発注書・契約書・納品書・請求書・領収書などの「取引関係書類」です。また、電子取引とは電子メールやクラウドサービスを介して書類を授受することを指します。

電子帳簿保存法に沿った見積書の保存方法

取引で授受した見積書は、紙と電子データのどちらの形式で保存すればよいのでしょうか。続いて、電子帳簿保存法に沿って見積書を保存する方法を解説します。「電子取引の場合」と「紙でやり取りした場合」に分けてご紹介するため、経理業務のご担当者様は保管方法の違いを理解しておきましょう。

電子取引した見積書の保存方法

電子データで取引した見積書は、発行側・受領側の企業ともに電子データの形式での保存が義務化されています。具体的には、「メールで送付した見積書」や「クラウドからダウンロードした見積書」などが該当します。自社が電子取引で発行・受領した見積書は、電子データの状態のまま保存しなければなりません。紙に印刷して保存する方法は認められていないのが注意点です。

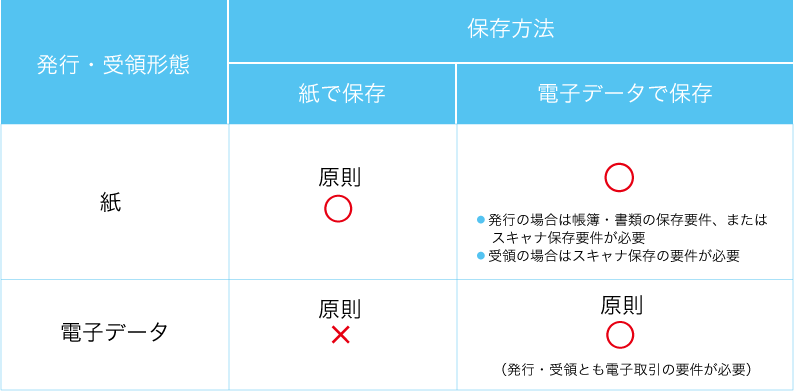

紙でやり取りした見積書の保存方法

紙で取引した見積書は、発行側・受領側の企業がそれぞれ保存する形式を選択することが可能です。紙または電子データの選択肢のうち、自社に適した保存方法を検討するとよいでしょう。紙で保存する場合は、そのままファイリングしてキャビネットで保管するのが一般的です。一方、紙で取引した見積書を電子化して保存する場合はスキャナを使用します。スキャンする際は、電子帳簿保存法のルールに従って電子化することが重要です。

電子帳簿保存法に基づいた見積書の保存ルール

ここまで、「電子取引の場合」と「紙でやり取りした場合」の保存形式について解説しました。続いて、それぞれの形式における見積書の保存ルールや、見積書の保存期間のルールについて詳しくご紹介します。

電子取引の見積書を保存する際のルール

電子取引した見積書を保存する際は、「真実性の要件」と「可視性の要件」を満たして電子保存するのがルールです。真実性の要件は、以下のいずれかの措置を行う必要があります。一方、可視性の要件は以下の全ての要件を満たすことが必須です。

【電子取引の要件】

| 真実性の要件 ※いずれかの措置を行う必要がある | タイムスタンプが付与された後に授受する |

| 受領後速やかにタイムスタンプを付与する | |

| 訂正・削除の履歴が残るシステム、または訂正・削除が不可なシステムを採用する | |

| 訂正・削除による改ざん防止の事務処理規程を備え付ける | |

| 可視性の要件 ※全てを満たす必要がある | システムの概要を記載した書類を備え付ける(自社開発のシステムを使用する場合のみ) |

| ディスプレイやプリンターなどの見読可能装置を備え付ける | |

| 検索機能を確保する 1.取引年月日、取引金額、取引先での検索 2.日付、金額の範囲指定を行った検索 3.2つ以上の任意の項目を組み合わせた検索 |

スキャナ保存する際のルール

紙で取引した見積書をスキャナ保存する際は、一定の要件を満たす必要があります。以下の表では、見積書を含む一般書類をスキャナ保存する場合の対応方法をまとめています。要件を満たして見積書を電子保存すると、原本である紙の見積書を破棄し、運用を効率化することが可能です。

【スキャナ保存(一般書類)の要件】

| 入力期間の制限 | 適時入力可能 | |

| 真実性の要件 | 一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り | 〇 |

| カラー画像による読み取り ※赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上 | グレースケールでの保存可能 | |

| タイムスタンプの付与 | 〇 | |

| ヴァージョン管理 ※訂正または削除の事実および内容の確認 | 〇 | |

| 見読可能装置の備え付け ※14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識など | グレースケールでの保存可能 | |

| 可視性の要件 | 整然・明瞭出力 | 〇 |

| 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備え付け | 〇 | |

| 検索機能の確保 | 〇 |

保存する期間のルール

電子帳簿保存法では書類の保存期間が定められています。見積書の保存期間は、法人の場合で原則として7年間となっています。ただし、赤字決算となった法人が「欠損金の繰越控除」を受ける場合は、保存期間が10年間となるためご注意ください。また、個人事業主の場合は原則として5年間となっていますが、青色申告・白色申告によって保存期間が異なる場合があります。

電子帳簿保存法に沿って見積書を保存する際の注意

電子帳簿保存法に則って見積書を保存するにあたり、注意すべきポイントを解説します。運用時は以下の注意点を押さえておきましょう。

見積りの記載があるメール本文も保存対象となる

見積書のファイルをメールに添付して送付するのではなく、見積情報がメール本文に直接記載されている場合は、メール自体が電子帳簿保存法における保存対象となります。この場合、取引情報が記載されたメール本文を電子保存する必要がある点にご注意ください。

電子データで送った見積書の控えも電子保存が必要となる

電子帳簿保存法では、企業が電子的に受け取った見積書に限らず、電子的に送信した見積書も保存義務が発生します。そのため、見積書の発行側の企業も、保存要件に従って見積書の控えのデータを保存しなければなりません。

授受した見積書は電子帳簿保存法のルールを守って保存しましょう

ここまで、電子帳簿保存法のルールに沿って見積書を保存する方法を解説しました。見積書をはじめとした書類は、条件に応じて適切な方法で保存する必要があります。メールやクラウドサービスなどを利用して電子取引した見積書は、電子保存が必須となります。電子帳簿保存法の要件を満たした環境で書類を保存し、今後も法改正に合わせた運用を継続するなら、専用システムを活用すると安心です。

文書管理システム「CLOUD CABINET」は、電子帳簿保存法に対応しています。契約書の管理に特化したシステムで、紙の書類と電子データをまとめて管理できるのが特長です。複数の形式の書類を一元管理できるので、業務効率化に寄与します。経理業務における書類管理の効率化でお悩みのご担当者様は、ぜひ製品サイトをご覧ください。

\契約書管理の効率化には「CLOUD CABINET」がおすすめ/

この記事を書いた人

CLOUD CABINET編集部

文書管理に役立つ情報を発信していきます。 当編集部は、文書情報管理士・文書情報マネージャーなどの有資格者で構成されています!